En 2008, l’industrie de l’édition ne sait toujours pas quelle attitude adopter vis-à-vis du livre numérique. Au lieu de voir la démocratisation des accès à l’Internet comme une occasion inespérée de se réinventer, elle continue à espérer que les nouvelles technologies serviront son ancien business model, où l’information ne pouvait circuler que sous forme matérielle.

La 4e journée sur le livre numérique organisée lundi 31 mars 2008 par le Consortium Couperin et l’Université de Bordeaux 1, passionnante à nombreux égards, a mis en lumière le hiatus croissant entre l’offre des éditeurs et les besoins des usagers.

Cette journée nous a donné l’occasion de mettre en forme quelques réflexions sur les raisons de ce décalage, et ce qui pourrait débloquer la situation. En voici une sorte de résumé augmenté (la plupart des présentations devraient se retrouver bientôt sur le site de Couperin et sur ArchiveSIC).

Avant de nous pencher sur ce qui terrorise les éditeurs, commençons par rappeler les coûts respectifs d’un ouvrage papier et d’un ouvrage PDF, puisqu’il s’agit des deux formats que nous connaissons le mieux.

Le livre papier, combien ça coûte ?

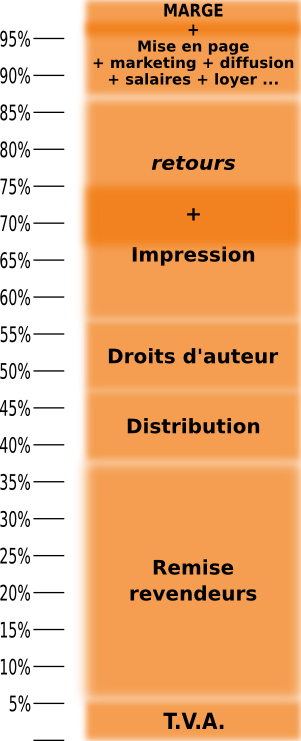

Sauf exception, le bénéfice qu’un éditeur peut espérer tirer d’un livre papier est très faible, une fois défalqués les coûts liés à chaque vente et les coûts fixes liés à l’édition, la production et la diffusion. Sur la première figure, nous voyons que le coût lié à chaque vente correspond peu ou prou à 85% du prix du livre, et qu’il reste environ 15% pour amortir les frais fixes et envisager un bénéfice.

Autrement dit, il arrive souvent qu’une fois payés le loyer, les salaires, le marketing et l’équipe de vente, il ne reste plus rien, voire que le livre soit déficitaire ; avec une marge si faible, le seul moyen de rester dans le vert consiste à augmenter les quantités vendues.

Pour cela, les éditeurs prennent des risques : baisse des prix, augmentation du budget publicitaire, augmentation du nombre de titres, augmentation des mises en place chez les libraires, voire augmentation de la qualité, font partie de l’arsenal traditionnel. Mais ces risques payent de moins en moins, car les libraires sont aujourd’hui saturés de papier (60000 nouveautés par an en France), et ne savent plus comment gérer des livres qui tournent lentement. Résultat, au bout de quelques mois, le livre n’est plus disponible que chez quelques libraires en ligne, ou sur commande.

Ca vous donne envie, un business pareil ? Une maison d’édition canadienne pour qui j’ai travaillé il y a longtemps, après évaluation de ce que pouvait rapporter annuellement leur nouvelle filiale en France, se demandait si elle ne ferait pas mieux de placer son argent à la Caisse d’Épargne. Ils auraient dû en effet, car ils ont finalement jeté l’éponge au bout de 5 ans.

Le livre numérique, combien ça coûte ?

Vu de loin, les économies engendrées par le support numérique semblent faramineuses : pas de coût d’impression, pas de coût de distribution, pas de remise libraire, etc. Les auteurs sont nombreux à utiliser cet argument ; ils y voient une excellente raison d’augmenter le pourcentage des royautés 🙂 À y regarder de plus près, on s’aperçoit que le coût lié à chaque vente est en réalité assez important :

Cette structure de coûts, qui correspond à celle que nous avons expérimenté sur oreilly.fr, comprend, outre une TVA à 19,6%, un coût de diffusion non négligeable, évalué à 40% : ce n’est pas le travail des serveurs qu’il faut prendre en compte ici, mais celui des humains qui développent les plates-formes, administrent les services, et surtout ceux qui diffusent les ouvrages auprès des futurs clients : comme nous l’avons montré dans notre précédent article, il est illusoire de penser que vendre ses ouvrages sur un seul site permettra de toucher suffisamment de clients.

Les coûts fixes n’ont quant à eux pas de raison de changer : produire un livre papier, pour l’instant du moins, coûte sensiblement la même chose que produire un livre numérique. Je n’ai pas pris en compte le coût de la numérisation, car je considère qu’il est aujourd’hui quasi-nul pour les ouvrages produits après 2005 (environ 50€ par ouvrage pour une remise en forme simple à partir du PDF imprimeur). Numériser son fonds relève d’une autre démarche, plus stratégique, visant les lecteurs de la Longue Traîne : il s’agit de se préparer à réutiliser un contenu quand le besoin s’en fera sentir (moteurs de recherche, impression à la demande, etc.). À ce titre, on peut d’ailleurs regretter que les éditeurs se soient majoritairement dressés contre Google Book Search, au lieu de négocier la non-exclusivité des droits d’utilisation des fichiers numérisés par Google.

Restent donc environ 20%, qui représentent non pas une marge bénéficiaire, mais plutôt une marge de manœuvre, qui doit permettre aux maisons d’édition d’explorer de nouvelles pistes :

- Primo, ces 20% ne rapportent rien tant que les quantités ne sont pas au rendez-vous. Une partie de cette marge de manœuvre doit impérativement être consacrée à l’augmentation du nombre de canaux de diffusion.

- La demande pour des ouvrages multimédia et de nouveaux formats, type e-readers, ne peut que croître. Produire de tels ouvrages qui mêlent l’écrit, l’image, le son et l’interactivité coûte plus cher, mais doit faire partie des investissements nécessaires. Dans ce cas, les 50€ de remise en forme sont facilement multipliés par 10, voire 100.

- Augmenter les taux des droits d’auteurs paraît logique, d’autant que la montée en puissance du multimédia incitera les éditeurs à plus les solliciter.

- Augmenter les salaires aussi : un employé bien traité fera toujours du meilleur boulot 🙂

Comment se fait-il qu’au lieu de considérer cette marge de manœuvre comme une bouffée d’air frais, le monde de l’édition continue à s’en méfier comme de la peste ?

Tous aux abris !

Problème : le numérique, pour rester attrayant, ne peut pas être bridé ou limité dans ses usages. Comme nous l’ont décrit avec brio deux étudiants de Paris 5 lors de cette 4e journée Couperin du livre électronique, les futurs utilisateurs de ce type d’ouvrage souhaitent pouvoir y accéder de n’importe où et à tout moment, en extraire certaines parties, en imprimer d’autres, y superposer leurs commentaires ou y ajouter d’autres sources, bref se l’approprier.

Pour une maison d’édition qui a grandi avec un modèle papier très encadré, offrir ces fonctionnalités indispensables revient à céder à ses lecteurs une partie du contrôle qu’elle possédait sur le contenu, grâce à son support matériel. C’est dur à avaler. On sait ce qu’on perd, mais on ne sait pas ce qu’on gagne. Et on croit que l’Internet, c’est différent du monde réel, parce qu’on n’en n’a pas encore fait l’expérience.

« L’Internet, c’est le Far West »

Pourtant, le vol à l’étalage, les retours et le pilon ont toujours représenté non seulement une perte de contrôle, mais un véritable coût, voire un manque à gagner, qui fait toujours un peu râler les éditeurs certes, mais qui est largement considéré comme un mal nécessaire.

Comment, dès lors, expliquer la panique qui s’empare des éditeurs lorsqu’on leur parle de proposer à leurs clients ce qu’ils demandent ? Tout simplement, ils ne savent pas encore déchiffrer le fonctionnement de l’Internet et pensent que le besoin d’appropriation y conduit nécessairement au vol.

« Le nombre de fichiers piratés est énorme »

On lit régulièrement des chiffres contradictoires concernant le nombre de fichiers piratés. Un récent jugement concernant le piratage de BD sur des newsgroups relayés par Free indique dans ses attendus que le tribunal n’a pas été en mesure de vérifier quels étaient les ouvrages piratés et en quelle quantité. Les éditeurs évaluaient leur préjudice à environ 1 € par fichier ayant circulé sur ce newsgroup, en se basant sur une estimation réalisée par Microsoft ! Bien entendu, si le tribunal n’a pas pu vérifier l’ampleur du piratage, on sait encore moins ce que cela représente en pourcentage des ventes réelles. Depuis 8 mois que nous vendons des fichiers PDF sans entraves particulières sur le site oreilly.fr (3500 exemplaires à ce jour), aucun n’a encore atterri sur les sites d’échanges. Cela viendra probablement, mais en attendant, aucun de nos clients n’a trouvé normal de déposer son achat sur un site public. Beaucoup l’ont certainement prêté à des amis ou des collègues, comme ils le font avec leurs livres papier. Grâce leur soit rendue d’assurer notre pub !

D’un autre côté il faut reconnaître que la quasi-totalité des titres de notre maison-mère se retrouvent sous une forme ou sous une autre, sur des réseaux d’échanges de fichiers. Faut-il s’en alarmer ?

« Le manque à gagner est énorme »

Premièrement, pour la plupart des ouvrages disponibles sur ces sites, le nombre de serveurs susceptibles de répondre à une requête de téléchargement est faible (entre 0 et 2 selon l’heure de la journée), ce qui indique que peu de personnes y ont recours. Par ailleurs, la qualité de ces archives est très mauvaise : elle provient le plus souvent de pages HTML aspirées sur Safari, ou d’ouvrages papier scannés.

En tout cas, cela n’empêche pas O’Reilly de continuer à vendre dans les mêmes quantités du papier, du PDF, ou des abonnements Safari pour tous ces titres. Ces deux derniers vecteurs sont même en hausse constante.

La vérité est que personne ne peut certifier que le piratage engendre un manque à gagner. Comme pour la musique, il n’est pas du tout sûr que le pirate aurait acheté ce qu’il a pu récupérer gratuitement : il est fort possible qu’il ou elle n’ait pas les moyens de se payer le livre au prix fort, ou qu’il n’existe tout simplement pas de version numérique payante et facilement accessible. Enfin, personne ne sait quantifier l’effet bénéfique d’une mise en avant supplémentaire, a fortiori si elle est underground. Les retombées des campagnes marketing classiques ont toujours été difficiles à quantifier, elles aussi.

Halte aux fantasmes !

Il semble donc qu’aucune maison d’édition n’ait cru à l’analyse que Tim O’Reilly faisait de la chose fin 2002 (!), lorsqu’il comparait le piratage à un simple impôt progressif. Il va sans dire que cette réflexion reste parfaitement d’actualité. Quand piratage il y a, ce qui est sûr, c’est qu’il est très loin d’amputer les ventes des 20% de marge de manœuvre discutés plus haut.

Quant aux auteurs, ils craignent généralement deux choses : ne pas être lus et se faire avoir par leurs éditeurs. Si les éditeurs continuent à les rémunérer correctement au prorata des ventes, pourquoi les auteurs verraient-ils d’un mauvais œil que des lecteurs moins fortunés puissent aussi apprécier leur travail, comme c’est le cas grâce aux bibliothèques ?

Toutes ces peurs, qui ne reposent sur aucune réalité concrète, conduisent malheureusement les maisons d’édition à fermer les accès quand leurs clients leur demandent de les ouvrir (et sont prêts à payer pour ça, voir notre article précédent). Les fameux DRM sont le symptôme le plus criant de cette incompréhension des besoins du public. Pas plus tard qu’hier, je comptais acquérir la version PDF de l’ouvrage de Marc Autret pour vérifier quelques chiffres. 9€, c’est plus qu’honnête pour un livre aussi bien documenté. Eh bien, au moment de l’achat, on m’avertit que non seulement le copier-collé est interdit, mais on ne peut pas copier le fichier hors de la machine qui a servi à le télécharger (cerise sur le gâteau, ça ne se lit pas sous Linux). Du coup, j’ai cliqué sur Annuler, et j’ai préféré prendre plus de temps à fouiller ma bibliothèque et à interroger mes collègues. Et j’ai peut-être conforté du même coup éditeur (et auteur ?) dans leur intuition qu’il n’y a pas de marché pour le numérique payant…

Au lieu de dépenser notre énergie à freiner la diffusion d’un contenu que nous avons eu tant de mal à produire, proposons plutôt à nos lecteurs ce qu’ils demandent : des formats compatibles avec les outils les plus courants et des modes d’accès multiples. Nous pourrons alors commencer à exploiter toute la souplesse de l’écrit dématérialisé, proposer à chacun des ouvrages adaptés à ses besoins et à ses lieux de passage, et inventer de nouvelles formes d’accès au savoir.

xavier@immateriel.fr

Flux RSS

Flux RSS Nous suivre sur Twitter

Nous suivre sur Twitter

Commentaires récents